□ No. 210.〈물방아 도는 내력〉,〈휘파람 불며〉 (2025.04.07.)

오늘은 가수 박재홍님이 태어나신 날이고, ‘보건의 날’입니다.

그리고 다가오는 11일은 1919년 ‘대한민국 임시정부수립’ 기념일입니다. 오늘 실려 드릴 전통가요들은 박재홍의 1953년〈물방아 도는 내력〉1955년〈나루터 고향길〉1957년〈휘파람 불며〉1960년〈잊을 수 없는 목포항〉1962년〈울고 넘는 문경새재〉5곡의 글을 올려드리겠습니다.

–〈물방아 도는 내력〉– 손로원 작사, 이재호 작곡, 박재홍(1953년 도미도레코드사)

1절. 벼슬도 싫다만은 명예도 싫어 / 정든 땅 언덕길에 초가집 짓고 / 낮이면 밭에

나가 길쌈을 매고 / 밤이면 사랑방에 새끼 꼬면서 / 새들이 우는 속을 알아보련다

2절. 서울이 좋다지만 나는야 싫어 / 흐르는 시냇가에 다리를 놓고 / 고향을 잃은

길손 건너게 하며 / 봄이면 버들피리 꺾어 불면서 / 물방아 도는 역사 알아보련다

3절. 사랑도 싫다만은 황금도 싫어 / 새파란 산기슭에 달이 뜨면은 / 바위밑 토끼들과

이야기 하고 / 마을의 등잔불을 바라 보면서 / 뻐꾹새 우는 곡절 알아보련다

〈물방아 도는 내력〉1953년 박재홍이 부른 노래로 도미도레코드사에서 발매한 ‘물방아 도는 내력 / 내가 심은 해당화’ SP 음반에 실려 있는 곡입니다.〈물방아 도는 내력〉은 전쟁이 끝난 직후 발표한 노래로 화려한 도시와 부귀영화(富貴榮華)만을 쫒는 삶보다도 고향에서 소박하고 검소하게 살고싶다는 내용의 가사와 박재홍 특유의 가늘고 섬세하지만 정감있는 목소리가 대중들에게 많은 사랑을 받아 크게 히트한 노래입니다.

1절에 있는 가사 ‘길쌈’은 첫 발표 때 ‘기심’으로 되어 있었습니다. 이 노래의 모티브는 1952년 임시수도가 있던 부산에서 벌어진 정치파동과 폭력조직이 난무하던 혼란한 시대상과 춥고 배고픔에 시달리던 대중들이 부귀영화를 누리는 삶보다 정든 땅에서 소소하지만 확실한 행복을 누리면서 소박하게 살고 싶다는 심정을 잘 표현하고 있습니다.

박재홍(1924년∼1988년)은 경기도 시흥(현재 서울 금천구)에서 태어나 1947년 서울 중앙극장에서 열린 오케레코드사 주최 ‘신인 콩쿨대회’에서 입상한 후 1948년 작곡가 박시춘이 설립한 럭키레코드사를 통해 옥두옥과〈눈물의 오리정〉(김소석/박시춘)으로 데뷔했습니다.

박재홍의 대표곡은 고려레코드사 1948년〈울고넘는 박달재〉서울레코드 1949년〈자명고 사랑〉〈마음의 사랑〉미도파레코드사 1953년〈경상도 아가씨〉서라벌레코드사 1954년〈비나리는 삼랑진〉〈번지없는 항구〉도미도레코드사 1953년〈물방아 도는 내력〉〈향수〉빅토리레코드사 1955년〈나루터 고향길〉그리고 신신레코드사 1957년〈돌아가자 하동포구〉〈휘파람 불며〉신세기레코드사 1959년〈유정 천리〉1963년〈마음의 고향〉콜롬비아레코드사 1966년〈제물포 아가씨〉등 200여 곡이 있습니다.

–〈나루터 고향길〉– 한산도 작사, 백영호 작곡, 박재홍(1955년 빅토리레코드사)

1절. 봄버들 나루터에 빨래하는 아가씨 / 내 고향 내 집에도 봄이 왔더냐 / 주막집

막걸리에 목을 적신 나그네 / 흘러서 흘러흘러 칠백리가 멀다네 / 고향길이 멀다네

2절. 고향을 이별한 지 오 년이라 반십 년 / 뱃사공 주름살이 깊어졌고나 / 나루터

뱃노래에 눈물 씻는 나그네 / 찾아서 간다간다 칠백리를 간다네 / 고향길을 간다네

3절. 나루터 건너서면 지척이라 고향길 / 저 산도 논도 밭도 눈에 익었소 / 종달새

지저귀는 저 언덕을 넘어서 / 왔다네 왔다왔다 칠백리를 왔다네 / 고향 찾아 왔다네

〈나루터 고향길〉1955년 박재홍이 부른 노래로 빅토리레코드사에서 발매한 ‘나루터 고향길 / 왕서방 추억(백설희)’ SP 음반에 실려 있는 곡입니다. ‘나루터’ 우리말샘에 실린 뜻은 ‘나룻배가 닿고 떠나는 일정한 곳’이라고 적혀있습니다. 필자는 나루터 하면 왠지 이별의 한이 서린 곳이라는 감정이 먼저 생기는 것은 무엇일까요? 어린 시절에 보았던 낙동강 하구 ‘명지포구’에서 여객선이 오고 가는 모습을 무심히 지켜 본 추억이 있어서 그런지 아니면 구리시 한강변에 있다 지금은 없어진 ‘토막나루’의 추억 때문일 것입니다.〈나루터 고향길〉은 옛시절의 정겨움이 정말로 많이 깃들어 있는 곡입니다.

전통가요에서 ‘나루’가 들어간 곡들을 살펴보면은 1948년 이인권〈인생나루〉1961년 박재홍〈비오는 나룻터〉1963년 최숙자〈나룻배 처녀〉1964년 이미자 선생님〈나룻배〉1965년 이미자 선생님〈나룻터 처녀〉최숙자·김은경〈나룻터 아가씨〉1966년 은방울자매〈섬진강 나룻터〉1967년 남백송〈버들잎 나루터〉배호〈인생 나루〉조미미〈무정한 나룻터〉1968년 김세레나〈나룻터 눈물〉1969년 이미자 선생님〈나룻터 사연〉1970년 위정자〈칠십리 나룻터〉1971년 김부자〈나룻터〉1972년 강정화〈나룻터 고향〉나훈아〈고향 나룻터〉1974년 장원〈나룻터 내고향〉1978년 남상규〈고향길 나룻터〉2011년 박진석〈나룻터 인생〉2012년 김용임〈목계나루〉2016년 신유〈사문진 나루터〉2018년 조은성〈사문진 나루〉2019년 조규남〈영산강 나룻터〉등이 있습니다.

–〈휘파람 불며〉– 세고천 작사, 전오승 작곡, 박재홍(1957년 신세기레코드사)

1절. 휘파람을 불며 가자 언덕을 넘어 / 송아지가 엄마 찾는 고개를 넘어 /

아가씨 그네 뛰는 정자나무 지나서 / 휘파람을 불며가자 어서야 가자 /

아카시아 꽃잎 향기를 풍기는 언덕을 넘어서 가자 / 노래하고 춤을 추자

저 산 넘어 고개 넘어 언덕길을 달리자 / 노래하고 춤을 추고 노래하자 / 휘~∼

2절. 휘파람을 불며 가자 언덕을 넘어 / 호랑나비 춤을 추는 고개를 넘어 /

두 가슴 얼싸안고 속삭이던 첫사랑 / 휘파람을 불며가자 어서야 가자 /

산새들이 쌍쌍 노래를 부르는 언덕을 넘어서 가자

3절. 휘파람을 불며 가자 언덕을 넘어 / 종소리가 들려오는 고개를 넘어 /

약수터 샘물에다 두 입술을 적시며 / 휘파람을 불며 가자 어서야 가자 /

희망 넘친 깃발 하늘에 날리는 언덕을 넘어서 가자

〈휘파람 불며〉1957년 박재홍이 부른 노래로서 신세기레코드사에서 발매한 박재홍의 독집 앨범 ‘휘파람 불며 / 도라가자 하동포구’ SP 음반에 실려 있는 곡입니다. 전쟁의 소용돌이 속에서도 희망을 간직하고 잘사는 삶을 살기 위해 몸부림 치며 먹고 살기도 힘들었던 시기 국민들에게 희망찬 노랫말과 경쾌한 멜로디, 상쾌하게 들리는 휘파람 소리로 밝은 내일을 향해서 힘차게 나아 갈 수 있는 힘을 얻게해줘〈휘파람 불며〉는 대중들로부터 큰 사랑을 받았는데, 필자는 휘파람을 잘 불지 못해 잘 안부르지만 가끔 웅얼웅얼 부를 때는 신나는 곡입니다.〈휘파람 불며〉는 1962년 신세기레코드사에서 발매한 ‘박재홍 힛트앨범 NO.1’ 타이틀곡으로도 발매가 되었는데, 음반에는 Side 1면.〈휘파람 불며〉〈돌아가자 하동포구〉〈인생 수첩〉〈비 나리는 삼랑진〉Side 2면.〈유정천리〉〈밤비의 연락선〉〈고향생각〉〈초가고향〉등 8곡이 수록되어 있습니다.

–〈잊을 수 없는 목포항〉– 김영일 작사, 전오승 작곡, 박재홍(1960년 서울레코드사)

1절. 호남선 천리길에 끊지 못할 두 사이 / 서로 보고 싶었소 서로 보고 싶었소 /

만나자고 약속한 유월 열하루 / 그날 목포역에서 / 나는 그대와 반가웁게 만나든

때가 / 바로 오늘 일곱시 십분이었소

2절. 한많은 파도우에 기적소리 울리며 / 떠나가는 연락선 떠나가는 연락선 /

삼학도를 지날 때 나는 울었소 / 정든 내 사랑이여 / 목포항에 옥소호로

그대는 가고 / 나만 혼자 외로이 서울로 왔소

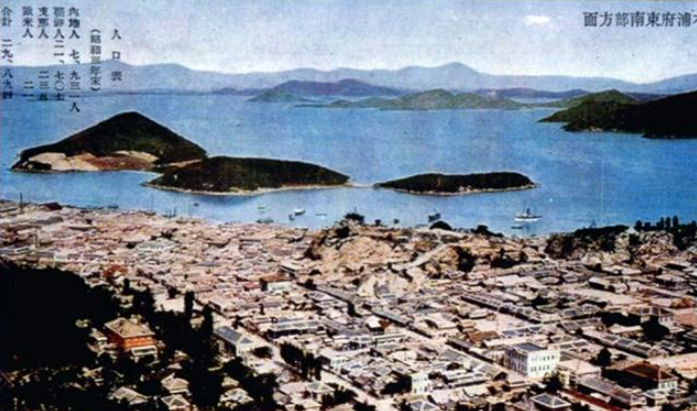

〈잊을 수 없는 목포항〉1960년 박재홍이 부른 노래로 서울레코드사에서 발매한 ‘박재홍 힛트노래집 Vol.1 자명고 사랑’ 음반에 실려 있는 곡입니다. 음반에는 Side A면〈마음의 사랑〉〈합승택시 꼬마차장〉〈허무한 꿈〉〈잘 있거라 만리포〉Side B면.〈자명고 사랑〉〈성황당 고갯길〉〈대관령 길손〉〈잊을 수 없는 목포항〉이 수록되어 있습니다. 서울 사는 남자가 진도에 사는 여인을 목포역에서 만나고 이별하는 애달픈 곡입니다.

☞ ‘삼학도’는 전라남도 목포시 동쪽 앞바다 300m 지점에 있던 섬으로 3마리의 학이 내려와 앉아 섬을 이뤘다는 전설이 있습니다. 1968년부터 시작된 연륙공사와 간척사업으로 육지화돼 목포시 산정동에 속한 반도로 유래된 이름의 소주가 ‘삼학소주’입니다.

1935년 이난영〈목포의 눈물〉의 한소절 “삼학도 파도깊이 숨어드는데…” 잘들 아시죠. 삼학도(三鶴島) 전설「옛날 한 젊은이가 무예 수련에 치중하고 있는데, 어느날 처녀가 나타나 수련에 집중할 수 없는 나머지 처녀에게 수련에 집중해야 하니 다른 곳에 가서 기다려달라고 부탁하였다. 처녀는 그 말을 듣고 다른 곳에 가서 기다렸지만 젊은이는 끝내 오지 않았고 처녀는 식음을 전폐하다 죽게 된다. 그후 처녀는 세 마리의 학으로 환생하여 유달산 주위를 떠 돌았는데 처녀가 죽은 사실을 모른 젊은이는 수련 중이던 화살로 세 마리의 학을 쏘아 명중했고 학은 모두 유달산 앞바다에 떨어져 죽었다고 한다.

학이 떨어진 자리에서 세개의 봉우리가 올라왔는데 그 봉우리가 현재의 삼학도이다.」

☞ ‘옥소호’ 1951년 ‘해남호’ 침몰사고로 고모를 잃은 소전 손재형이 만든 120톤급 목선 으로 목포와 진도를 하루에 한차례 3시간 30분 정도 왕복하던 여객선인데, 배 이름은 할아버지 호 옥전(玉田)의 ‘옥’과 자신의 호 소전(素筌)의 ‘소’를 따서 지었다고 합니다.

–〈울고넘는 문경새재〉– 반야월 작사, 박시춘 작곡, 박재홍(1962년 신세기레코드사)

1절. 서러워서 넘는 고개 눈물의 문경새재 / 박달나무 가지 위에 조각달이 걸렸구나 /

내 부모를 뒤에 두고 내 형제를 뒤에 두고 / 타관객지 누굴 찾아 이 고개를

울고 넘나 / 음으으 으으 으으음 이 고개를 울고 넘나

2절. 나만 홀로 넘는 고개 한많은 문경새재 / 석유 등잔 호롱불이 가물가물 서럽구나 /

내 사랑을 뒤에 두고 내 친구를 뒤에 두고 / 괄세 많은 타관 길을 혈혈단신

왜 가느냐 / 음으으 으으 으으음 혈혈단신 왜 가느냐

3절. 말도 없이 넘는 고개 쓸쓸한 문경새재 / 돌부리도 사나운데 칡뿌리가 나를 잡네 /

일가친척 뒤에 두고 초가삼간 뒤에 두고 / 설움 많은 타관 길을 노비 없이 어이 가나

/ 음으으 으으 으으음 노비 없이 어이 가나

〈울고 넘는 문경새재〉1962년 박재홍이 부른 노래로서 신세기레코드사에서 발매한 ‘박시춘 멜로듸 NO.3 굳세어라 금순아’ 10인치 음반에 실려 있는 곡입니다. 음반에는 Side A면. 황금심〈금순의 노래〉도미〈내마음 기분좋게〉백설희〈밀양에 우는 여인〉손인호〈고향열차〉Side B면. 황금심〈사랑의 동명왕(이별가)〉박재홍〈울고넘는 문경새재〉안정애〈영자의 고향〉도미〈새서울 행진곡〉등 8곡이 함께 수록되어 있습니다.

‘문경새재’ 새재 또는 조령(鳥嶺)은 충청북도 괴산군 연풍명과 경상북도 문경시 문경읍 사이를 잇는 해발 642m의 고개로 소백산맥의 조령산(해발 1,017m)을 돌아서 갑니다. 예로부터 험준하기로 유명했던 고개로 충청도와 경상도를 구분하는 경계의 지역으로서, 경상도를 ‘영남(嶺南)’으로 부르는 것은 ‘조령과 죽령의 남쪽’이라는 의미로 붙혀졌습니다.

경상도 선비들이 과거를 보러갈 때 죽령으로 향하면 죽죽 미끄러지고, 추풍령을 넘어가면 ‘추풍낙엽’ 떨어지고, 문경새재를 넘으면 경사를 전해듣고(聞慶) 새처럼 비상한다.

다음엔 4.19혁명 기념 손인호〈남원땅에 잠들었네〉등 5곡에 대한 글을 올리겠습니다.

기사작성 편집부

*상기 컬럼은 본지의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.