안철수의 과학기술 대통령과 이재명의 과학기술 부총리

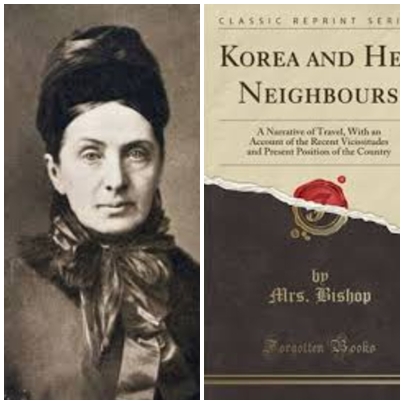

영국의 여류여행가인 비숍의 한국방문기를 보면서 씁쓸하지만 불편한 진실을 목도해야만 했다.

근대화의 가치인 시민권과 사유재산권 그리고 인권에 대한 조선말 사회는 실로 무지하고 조잡했으며, 청일전쟁에서 일본이 승리하기 전까지 조선말은 청나라의 속국이었다는 사실과 비로소 일제의 강제병합이후에 식민지 근대화론이 싹텄다는 슬픈 사실 말이다.

필자는 식민지 근대화론을 그리고 일제의 강제병합을 이야기하고픈 건 아니다. 근대화의 공은 뭐니 뭐니해도 과학의 발달이었다. 산업혁명을 촉발했던 과학은 서구를 중심으로 비약적으로 발전하였으며, 지구를 한 바퀴 돌아 한국에 상륙한 지는 그렇게 먼 과거가 아니었다. 그럼에도 아직도 한국사회에서는 과학적 사고보다는 비숍이 말한 바처럼 본능적 종족주의가 사회를 지배하고 있다고 해도 과언이 아니다. 21세기 한국사회는 어떠한가? 과학에 대한 중요성을 알면서도 과학을 가치가 아닌 도구로 사용하고 있지 않은 가 말이다. 요즘은 문, 이과 통합이 대세이지만 그전까지만 해도 이과가 대다수이었다. 하지만 과학이 가치의 세계로까지 진입하진 못했다. 과학이 아직도 사농공상의 세계에 편입되어온 외로운 존재일 뿐 그 이상 그 이하도 아니라는 생각이 든다.

조선말 일제의 침탈도 사실은 내부의 혁신과 변화가 없음이 주 요인이다. 급변하는 과학기술문명을 위로부터 받아들인 일본만 해도 20세기 신흥강자로 부상했으며, 이에 반하여 조선은 변하는 세계를 손바닥으로 가리는 두려움 속에 빠지고 현실도피적인 종교에 귀의하면서 그 결과로 서구 열강 등에 조리돌림 당하지 않았냐 말이다. 지금도 과학기술 속에 살면서도 우리의 가슴은 유교적 정신과 인내천이라는 철학적 가치 속에 경도되어 있지 않은 지 한번 성찰해볼 필요가 있다. 개인의 도덕성을 사회에 투입하는 실험은 이미 끝났음에도 나라를 연구실로 삼는 정치세력이 아직도 호시탐탐 정권을 노리고 있음이다.

“사람이 먼저”가 주는 따스함과 감성에 눈 멀어 불을 향해 달려가는 나방들처럼 속절없이 떨어진 꽃잎이 어지럽고 쓸쓸하게 널려 있는 게 보이지 않는 가? “종전선언”이 마치 평화를 가져다 줄 거 같은 크리스마스 선물이 되어 기다리는 어린아이에게 솜사탕이 된다는 것인지 묻고 싶다. 내 주머니에 있는 한 패를 버리면서까지 진행할 하등의 이유도 없음을 알면서도 평화대통령으로 남고 싶다는 건지 묻고 싶어진다. 종전선언으로 언론을 바쁘게 하고 국민들에게 새로운 세상이 올 것처럼 환상을 심어주고 평화를 정치에 이용하고 지불하는 대가는 나 몰라라 하고 있다. 이 또한 과학 기술적인 생각이 아닌 손자병법의 한 구절인지를 묻고 싶어진다.

한때 동도서기론이 유행한 적이 있었다. 동양의 질서 속에 서양의 기술을 받아드린다는 뜻이다. 아직도 이러한 생각이 한국사회를 관통하고 있지 않는지 묻고 싶다. 안철수는 과학기술대통령이 되겠다고 했다. 이제명은 과학기술부총리를 신설하겠다는 했다. 아마 과학기술부총리직은 정권 때마다 나온 직제여서 신선함이 부족하다. 하지만 과학기술 대통령의 시대를 연다는 것은 담대한 발상의 전환이다. 사농공상의 종족주의에서 과학기술을 바탕으로 한 근대화의 가치를 전면적으로 심겠다는 선언이지 않는가 말이다. 전면적이고도 과감한 발상의 전환만이 과학기술 패권전쟁 속에서 살아남는 길이다.

정치를 제외한 모든 분야에선 과학은 육성되고 중요하게 생각하고 있다. 로봇의 생산라인은 세계 제일이다. 몇몇 분야에서 첨단의 기술을 보유하고 있다. 이제는 과학기술을 선도하는 대한민국이 되어야 한다. 작지만 강한 대한민국은 과학기술의 육성만이 해답이다. 그걸 아는 지도자가 맨 앞 선두에 서있는 모습을 기대해 본다.

안철수가 과학기술대통령이 되는 길은 젖은 장작이 하루빨리 말라 불꽃을 피우는 데에 달려있다 하겠다.

*상기 컬럼은 본지의 편집 방향과 일치하지 않을 수 있습니다.